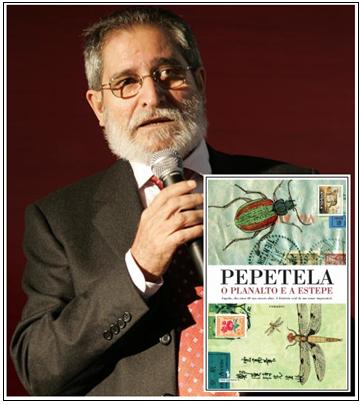

Lisboa - O escritor angolano Pepetela esteve em Portugal para lançar o seu mais recente livro, O Planalto e a Estepe.

Desta vez, as entrevistas foram mais comedidas em relação à quantidade - a N S' foi a escolhida no âmbito da imprensa escrita -, mas no que respeita à qualidade das suas afirmações o Prémio Pessoa surpreendeu. A revelação que Pepetela faz sobre o apoio dos Estados Unidos a um dos movimentos de libertação de Angola é inesperada, tal como a acusação a Henry Kissinger sobre os erros na política internacional, situação que acabou por «entregar» desnecessariamente o MPLA à esfera de influência da ex-União Soviética.

Desta vez, as entrevistas foram mais comedidas em relação à quantidade - a N S' foi a escolhida no âmbito da imprensa escrita -, mas no que respeita à qualidade das suas afirmações o Prémio Pessoa surpreendeu. A revelação que Pepetela faz sobre o apoio dos Estados Unidos a um dos movimentos de libertação de Angola é inesperada, tal como a acusação a Henry Kissinger sobre os erros na política internacional, situação que acabou por «entregar» desnecessariamente o MPLA à esfera de influência da ex-União Soviética.

PEPETELA VAI FAZER DE 2009 um ano mais português do que a maioria. Depois de ter estado em Lisboa para participar na Feira do Livro, já decidiu que virá pelo menos mais duas vezes. Uma delas, no Verão, será mais longa do que é habitual porque quer realizar em algumas instituições uma pesquisa para o seu próximo livro. Neste seu novo livro, O Planalto e a Estepe, o ex-professor de Sociologia recorda uma história de amor que só o leitor pode decidir se tem ou não um final feliz. Entre as memórias sobre as quais reflecte neste romance está a desilusão com o marxismo e a União Soviética, fruto de uma experiência de vida tida a partir de 1961, quando fez opção por combater a colonização portuguesa em Angola.

Este é um livro desiludido com tudo aquilo que foi o pós-25 de Abril em Angola e que nega muitos dos ideais pelos quais lutou.

Nós tínhamos um projecto que foi cumprido pela metade. Independência e uma nação que existe e que se formou nestes anos e também nos anos da guerra civil. É inegável que Angola agora constitui uma nação e, neste momento, uma das mais sólidas do continente africano. Há problemas, regionalismos e desigualdades enormes entre regiões, e até problemas étnicos, mas, nesse aspecto, os objectivos foram cumpridos. Mas nós lutávamos também para criar uma sociedade mais justa em que as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, mas isso não tem acontecido.

Não se revê na actual Angola?

É o meu país e revejo-me nesse sentido.

Não se revê no sistema político de Angola?

Discordo de que uma minoria viva extremamente bem e uma grande maioria da população viva ainda na miséria. Não foi para isso que lutámos, era exactamente pelo contrário, e isso é que não foi atingido. Daí a desilusão, que não é só desta personagem, que não é só minha, mas de um vasto grupo de pessoas que participaram na luta pela independência.

O que pensa do regresso de tantos portugueses a Angola?

Dada a situação actual, é perfeitamente normal porque a partir do momento em que acabou a guerra em Angola o país abriu uma série de novas perspectivas. Há quem vá para trabalhar e, no fundo, ajudar o desenvolvimento do país e há os que vão tentar recuperar o que perderam.

É difícil conviver com os descendentes dos colonialistas?

Esse problema não se tem posto. Há uma minoria que ainda viveu durante o tempo colonial e que sente um certo saudosismo que diz que no tempo do branco as coisas eram melhores e funcionavam melhor. Existem pessoas que sofreram a discriminação do colono e não esqueceram, mas isso não impede que compreendam perfeitamente que haja gente que queira regressar. E há as novas gerações, que têm atitudes diferentes porque já não conheceram o tempo colonial e é uma coisa da qual nem querem ouvir falar.

Porquê?

Acho que temos um problema com a história. Esses dizem que «são tempos em que os nossos pais viveram mal e nem os queremos recordar». Daí não haver muita preocupação em preservar alguns símbolos, tal como edifícios antigos. Por essa razão, estão mais abertos para olhar para a cultura dos Estados Unidos e do Brasil e não sentem uma influência da própria cultura negra e africana. Mas Angola sempre foi assim, muito virada para o Atlântico.

Até o seu o livro O Terrorista de Berkeley é sobre os EUA.

Foi um livro que eu não pensava escrever e muito menos publicar. Foi para me ocupar enquanto estive em Berkeley. Não tem nada que ver com Angola mas corresponde a uma certa atracção da geração que hoje tem trinta anos pelos EUA. Acha que se revêem mais nesse livro do que em O Planalto e a Estepe? Talvez.

Em Mayombe?

Menos. Mayombe talvez diga alguma coisa aos mais velhos.

Portanto, a opção é esquecer o tempo da colonização?

Parece-me que isso está a acontecer. Hoje em dia, quando se rala de Portugal em Angola, a imagem que os jovens têm é muito mais à imagem dos que estão aí a estudar ou a trabalhar nas obras do que propriamente a imagem do tempo colonial. Os mais novos não assumem o passado, querem outra coisa, mas os que o viveram não esquecem completamente porque deixou marcas.

Acredita que no futuro se irá incorporar essa parte da história?

Provavelmente. Houve um período largo em que, praticamente, a história de Angola não foi estudada nas escolas mas agora isso já não acontece. Nem a literatura angolana o era, e assim se formou uma geração com poucos conhecimentos do próprio país. Ainda por cima, o país eram ilhas, um arquipélago onde não se podia ir de uma cidade para outra sem ser de avião. Portanto, as pessoas não conheciam a história angolana e agora os jovens estão a começar a descobrir o país. Também está a haver uma reforma do ensino, com uma carga muito maior na nossa História de Angola, na literatura e nos temas angolanos. E isso pode criar uma nova geração com outras preocupações.

Neste livro, o protagonista nega todos os ensinamentos do marxismo, o que aprendeu em Moscovo e as heresias do socialismo. Há aqui uma negação total dos valores que vigoraram durante décadas resultante da ajuda da União Soviética.

É a visão da personagem a contar a história no fim da vida, já com a percepção actual. Que pode corresponder à minha visão!

E corresponde?

Em grande parte sim. Mas acho que sou mais crítico do que ele, que é mais alinhado do que eu. Essa minha geração desde cedo percebeu que havia problemas nos países do Leste porque muitos deles foram estudar para lá e descobriram que aquilo que era dito na teoria não correspondia à prática. Particularmente na ajuda ao Terceiro Mundo, em que havia certas imposições, e que nós sentimos muito bem até depois da independência.

Mas, mesmo antes da independência, lembro-me de que quando chegámos a Luanda em 1974, vindos das matas, não tínhamos munições porque a União Soviética recusava-se a dá-las e foi a Jugoslávia que as enviou num barco, que foi descarregado à revelia das tropas portuguesas que ainda estavam lá. Só então é que começámos a ter munições nas armas. Enquanto isso, a FNLA já tinha todo um exército em Luanda! Portanto, o relacionamento com a União Soviética foi sempre muito conturbado e, depois da independência quando era necessário ter apoio, nós distinguíamos sempre Cuba e União Soviética. Cuba foi diferente e, aliás, até hoje a relação é outra.

No seu caso pessoal, esses ideais do marxismo morreram?

A análise que o Marx faz ao capitalismo ainda continua actual mas há os problemas relacionados com as estruturas e organizações políticas e aí é que está o problema. Eu já escrevi isso no Mayombe porque fazia-me confusão que essas organizações políticas fechadas e dogmáticas não correspondessem à própria dialéctica do Marx. É essa problemática que esta personagem também desenvolve.

«A história seria outra e nada disso [a guerra civil] teria acontecido. Mas a História é o que é. O Kissinger tem muitas culpas nesse erro de avaliação. Devia ser julgado pelo que fez.»

A ideia que se tem da relação entre o MPLA e a União Soviética não é bem essa.

A ideia que se tem é que o MPLA era um partido comunista...

Alinhado...

Alinhado... À ideia que eu tenho é que os americanos cometeram um erro tremendo em 1975 ao apoiar a FNLA porque senão o MPLA tinha-Ihes caído nos braços.

Mas isso parecia impossível!

Se não tivessem decidido apoiar a FNLA e aliarem-se à África do Sul para combater o MPLA, poderiam ter apanhado o MPLA. Porque havia muitos quadros no MPLA que eram progressistas e queriam uma sociedade justa mas não queriam ficar sujeitos aos ditames de Moscovo.

Havia alguns anticorpos no MPLA em relação a Moscovo?

Havia. O não termos munições era um sinal.

Foram os militares de Abril que tiveram culpa nessa opção ao conotarem o M PLA com o bloco soviético?

Não, porque já estávamos conotados antes. Desde sempre porque era dali que tínhamos alguma coisa. Mas também tínhamos apoio da Suécia, da Noruega e da Dinamarca, mas nunca ninguém fala desses. Só se falava do apoio da União Soviética ou da Alemanha Oriental...

«Havia muitos quadros no MPLA que eram progressistas e queriam uma sociedade justa mas não queriam ficar sujeitos aos ditames de Moscovo.»

Considera que os militares de Abril influenciaram essa decisão dos Estados Unidos?

Talvez tenha sido também o relacionamento com a própria situação em Portugal. Possivelmente, havia em Portugal um certo medo do Partido Comunista e dessa ligação que houvesse aos capitães de Abril. Talvez isso também tenha influenciado, sim, mas essa reserva americana e das potências ocidentais em relação ao MPLA já vinha de antes. Mas não havia, de facto, razão para isso. As pessoas eram de esquerda mas comunistas? Talvez alguns, como o António Jacinto tenha sido - ele dizia que era e acredito - mas os outros não.

Então, se a seguir ao 25 de Abril os Estados Unidos tivessem apoiado o MPLA em vez da FNLA esta guerra não teria acontecido?

A história seria outra e nada disso teria acontecido. Mas a história é o que é. O Kissinger tem muitas culpas nesse erro de avaliação. Devia ser julgado pelo que fez.

Todo este conflito, estes 35 anos de guerra, deve--se, no seu entender, a uma má opção dos Estados Unidos na altura?

Essa é a minha leitura das coisas. E depois também houve, evidentemente, muitos erros que nós cometemos.

Nós, o MPLA?

Nós, o MPLA, sim. Muitos erros que cometemos. E às vezes havia iniciativas quase individuais e que depois o próprio movimento em vez de as corrigir e tomar públicas não o fazia. E então ficava sempre esta imagem.

Mas o alinhamento com Cuba também vos dificultou o apoio dos Estados Unidos?

Sim, mas isso já é depois. Nesse momento já os Estados Unidos tinham decidido não nos apoiar. Aliás, há o livro de John Stockwell, o chefe da CIA em Angola, que se chama A CIA em Angola, e que foi publicado poucos anos depois da independência, em que ele conta isso tudo: a decisão de apoiar a FNLA e ter sido enviado para Angola exactamente com a missão de impedir o MPLA de chegar ao poder. Isso é anterior à entrada dos cubanos.

Há neste livro uma frase que diz: «Cuba nunca me traiu. Essa ilha dá-me, de facto, sorte.» Portanto, Cuba tem outro valor para Angola?

Para nós, sim. E quando digo nós estou a falar não tanto de uma classe média urbana mas do povo. Quando os cubanos se foram embora eu vi muita gente a chorar porque não eram só os militares que se iam mas também os médicos e professores - felizmente, agora estão a voltar -, porque fizeram muito por nós e estavam em sítios onde mais ninguém ia. Há um sentimento de gratidão em relação a Cuba que a nível das elites se perdeu.

Para as elites era necessário que os cubanos se fossem embora para poderem tomar o seu lugar?

Era, mas podiam ter-se evitado certos gestos de ingratidão. Quase de esquecimento ao não se referir sequer a ajuda dos cubanos, que foi fundamental.

Os EUA de Obama vão mudar a atitude norte-americana?

Espero que sim, mas vamos ver, porque aqueles serviços secretos, rotinas e interesses vão ser difíceis de combater. Aliás, já começou a fazer cedências à CIA! De qualquer modo, se eu fosse americano tinha votado nele. Quando estive em Berkeley já ouvia falar nele e as pessoas começavam a dizer: «Aí está alguém com futuro.» Não esperava era que fosse tão rápido. Acho que em África ele não tinha a mínima hipótese de ser presidente.

Porquê?

Em primeiro lugar porque não é negro. São raros os mestiços que chegam ao poder, à excepção de Jerry Rawlings, no Gana.

Acha que a presença portuguesa em Angola podia ter acabado de outra forma?

Era difícil. É a velha questão do «se» na História. Isso tem sido muito discutido mas a fraqueza de Portugal em termos económicos e da população não podia manter um regime como os que se chamaram neocolonialistas. Como a França e a Inglaterra fizeram, ao continuar a dominar economicamente aqueles territórios. Portugal não ia resistir à competição das grandes potências que iam querer abocanhar a riqueza angolana. Na época, era a análise que se fazia, e até se diz que Salazar quando soube que fora descoberto petróleo em Angola afirmou: «Só nos faltava mais essa!» Portugal parecia demasiado frágil para tentar essa solução. Teria de ter sido muito antes, porque depois já não havia outra solução.

Quanto tempo antes?

Muito antes. Era ideia do Norton de Matos a criação de um país plurinacional e pluriétnico, uma espécie de um império em que o centro poderia nem ser Portugal. A sua opinião era mudar a capital desse império português para Huambo [ex-Nova Lisboa], talvez desse modo se tivesse feito qualquer coisa de interessante.

* João Céu e Silva

Fonte: Notícias Sábado'